今后重庆滨江空间将提高滨水建筑亲水性 弱化车行交通

发布时间:2016-12-13 03:01:2612月12日,重庆市规划局发布消息,《重庆市特色公共空间规划设计导则(试行)》(下称《导则》)将于2017年1月1日开始实施。

《导则》针对当前公共空间建设存在的山水特色彰显不够、辨识度不高,注重公共空间的功能性而忽视人性化建设,公共空间的场所感较低、文化与生活氛围不浓、空间活力有待提高等公共空间营造方面的具体问题,为体现重庆山地城市风貌,营造山、水、城和谐关系,提升山体空间、滨水空间、街巷空间等重庆典型的公共空间环境品质。

本导则在国家和重庆市相关公共空间规划设计的共性技术规定基础上,对三种典型公共空间的地域性规划设计技术规定和引导进行了完善补充,主要编制内容上分为山体空间、滨水空间、街巷空间规划设计三个部分。

山体空间:已废弃工矿区可改为遗址游憩公园

此外,对于城中山体空间,《导则》指出可在保留城中山体原始地形、植被结构和景观生态格局的基础上,依山就势建设公园绿地、山城步道及停车设施,提高城中山体的公共活动功能和交通可达性。

根据重庆市山地特点,以生态保育,丰富市民日常休闲场所,体现山地城市特色风貌为目的,从背景山体空间和城中山体空间两种类型制定山体空间的规划设计内容。

背景山体空间规划设计针对的主要问题是建设开发模式不合理、山体作为城市的景观视域面不明显、自然生态环境遭到破坏等,提出了组团式开发建设模式、山体空间轮廓线、视线廊道、自然景观等方面的规划设计指引。

对于已废弃的建成区或工矿区,《导则》提出了应进行生态修复,具有历史价值的,可改造为遗址游憩公园。

此外,对于城中山体空间,《导则》指出可在保留城中山体原始地形、植被结构和景观生态格局的基础上,依山就势建设公园绿地、山城步道及停车设施,提高城中山体的公共活动功能和交通可达性。

滨水空间:提高滨水建筑的亲水性,弱化车行交通

针对重庆市水网及滨水空间层次性的特点,为提升滨水空间休闲功能和可达性,从水体、消落带、岸线和滨水建(构)筑物四种层次制定滨水空间的规划设计内容。

水体空间规划设计是以保证水体的自然生态特性及水工构筑物公共性、历史文化地区传承性为原则,避免截弯取直、工程填挖或加盖、与周边环境不相协调等不当的工程措施,提出适合重庆当地的规划设计指引。

消落带空间规划设计根据其形成的自然特点,分别对自然水岸、河滩或驳岸三种形态进行规划设计,包括对消落带自然原始形态的保护和生态化建设等方面提出规划设计指引。

岸线空间规划设计需因地制宜的进行开发建设活动,避免大挖大填,保证空间的开场性和市民的可达性,对合理规划岸线的生产、生活和生态功能提出规划设计指引。

滨水建(构)筑物空间规划设计主要包括滨水建筑规划设计和滨江路规划设计两方面。滨水建筑应充分考虑视线通廊以及公共活动空间等功能,采用高低错落、体量适度、骑楼或架空的设计手法,提高滨水建筑的亲水性;滨江路宜强化自然生态、娱乐休闲功能,弱化车行交通功能。在保证安全的前提下,对桥下空间进行合理的开发利用,并加强滨江路滨水空间和滨水建(构)筑物之间的步行和非机动车交通联系,提出滨水建筑、滨江路的规划设计指引。

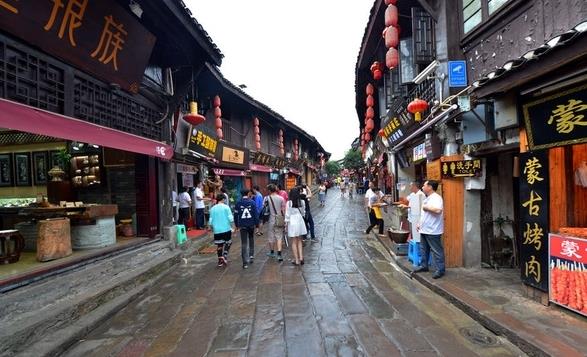

街巷空间:高差变化区域应设置无障碍坡道

根据重庆传统的街巷空间特点,为延续山地城市传统文脉,展现山地城市传统生活风貌,从大尺度的街巷空间网络和小尺度的街道空间、梯巷空间和街巷设施四种类型制定街巷空间的规划设计内容。对于梯巷空间,《导则》提出了应顺应地形条件,形成与等高线平行、斜交、垂直等空间形态。新建或改建梯巷空间宜依山就势、随意赋形,设置休憩场所,不宜形成单调呆板,与地形契合程度低的步行梯道。

同时,《导则》也提出了梯巷空间的高差变化区域应设置无障碍坡道。梯巷道路应在紧急情况下满足人群疏散的要求,宽度宜大于或者等于3米。

此外,为了提升街道步行区域的安全感和开放性,《导则》提出了不宜种植密集植株,不应设置遮挡视线的构筑物或高斜坡绿化带。